服务平台

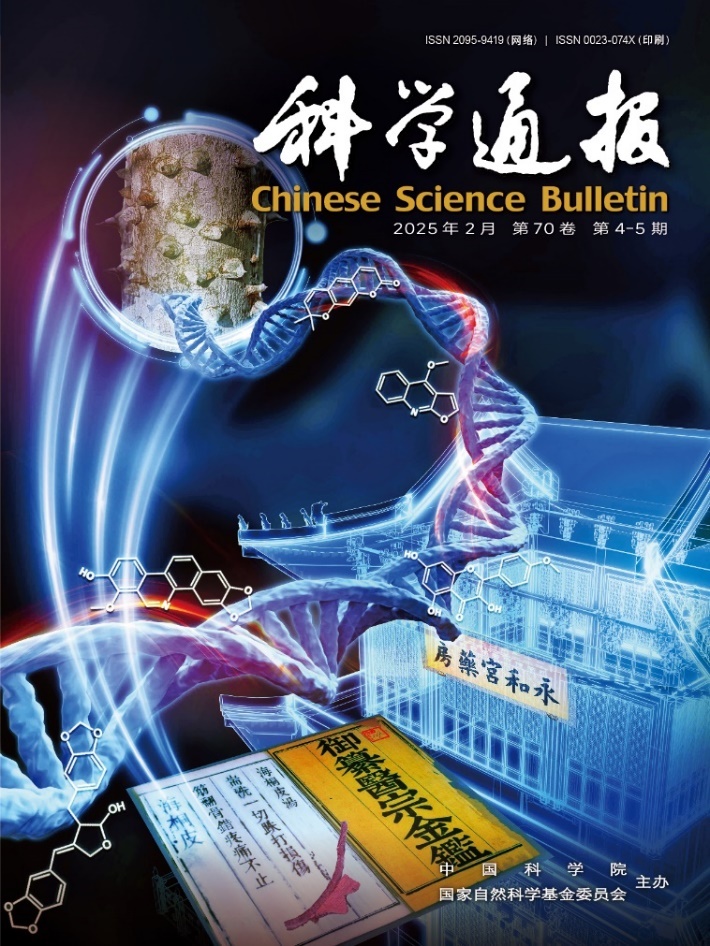

《科学通报》封面论文:本草考古揭晓清宫御药房海桐皮身世之谜

【编者按】

100年前,清宫御医留下的药物珍藏至今;

2019年,中医科学院与故宫博物院携手开启封尘已久的药匣;

历经5年,古DNA和有机残留物复原清宫海桐皮的身世之谜;

2025年,《科学通报》以封面论文向您诉说清宫海桐皮封尘百年的孤独。

日前,中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦本草考古团队在《科学通报》上发表了题为《清宫海桐皮本草考古:清宫御药房海桐皮古DNA信息与化学特征的共同证据》的研究论文,通过对清宫御药房海桐皮药材文物进行古DNA和化学特征分析,准确鉴定了清宫海桐皮基原为芸香科花椒属椿叶花椒Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et. Zucc.的树皮,为实现海桐皮正本清源以及传承清宫医案提供了本草考古依据。

基原是药材的核心要素之一。海桐皮始载于《海药本草》,药用历史悠久。明清时期,海桐皮广泛应用于中医临床,清朝御制医学著作《医宗金鉴》载有海桐皮汤,该方可专洗一切跌打损伤,筋翻骨错,疼痛不止。清宫医案亦记载宫廷御医常应用海桐皮。目前,各地海桐皮的基原不尽相同,清宫海桐皮来源于哪种植物,一直未得到准确鉴定。故宫博物院珍藏有清宫御药房海桐皮药材文物,是研究清代海桐皮的重要实物史料。

图1 清宫海桐皮药材文物

首先,本草考古团队对故宫博物院藏清宫海桐皮药材文物(故233758)进行古DNA提取、建库,运用鸟枪法宏基因组测序技术,对清宫海桐皮古DNA进行分析,将清宫海桐皮鉴定到芸香科花椒属Zanthoxylum植物。利用UPLC-Q-TOF-MS/MS技术对清宫海桐皮化学特征进行分析,并结合现生样品比较,结果表明清宫海桐皮与芸香科花椒属植物所含化学成分相似,与古DNA分析结果互相佐证。

图2 清宫海桐皮(故233758)与现生样品UPLC-Q-TOF-MS/MS在正离子模式下总离子流图及化合物结构图

为进一步准确鉴定清宫海桐皮具体基原,基于清宫海桐皮古DNA数据,获取了ITS、ETS和trnH-psbA序列,并分别构建清宫海桐皮与芸香科花椒属系统发育树,结果表明,清宫海桐皮样品与椿叶花椒Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et. Zucc.亲缘关系最近,鉴定清宫海桐皮原植物为椿叶花椒Z. ailanthoides。

图3 基于ETS与ITS联合序列构建的清宫海桐皮与花椒属植物的系统发育树及序列比对结果

该研究通过性状鉴定、分子考古与化学特征,建立了清宫药材文物“科属—种”逐层鉴定基原的研究模式,为进一步开展药物遗存基原鉴定研究提供了借鉴。

黄璐琦为论文通讯作者,中国中医科学院中药资源中心的彭华胜教授、尹旻臻博士和谭祥梅博士生为论文并列第一作者。感谢中国科学院青藏高原研究所王昱程研究员对本文的帮助和支持。该研究得到了国家重点研发计划项目(2022YFC3500903)、中国中医科学院科技创新工程项目(CI2023E002)等资助。

原文链接:https://doi.org/10.1360/TB-2024-0888

作者简介(部分):

尹旻臻,博士,中国中医科学院中药资源中心助理研究员,中医药文物研究国家文物局重点科研基地骨干成员。主要研究方向为中药资源与鉴定,本草考古。发表论文15余篇,出版著作副主编《药用植物显微图鉴》,发表药用植物新种Aconitum anhuiense Lu Q. Huang, H. S. Peng & M. Z. Yin。目前主要从事植物分子考古,对殷墟遗址、武王墩楚墓、马王堆汉墓等出土的药物遗存进行了相关研究。

谭祥梅,中国中医科学院中药资源中心博士研究生,导师:彭华胜教授。主要研究方向为中药资源与鉴定,本草考古。发表SCI论文13篇,其中一作或共一8篇,授权发明专利一项。目前主要从事中药化学及有机残留物分析,对现生样品及考古出土的药物遗存进行有机残留物相关研究。

彭华胜,二级教授,博士生导师。中医药文物研究国家文物局重点科研基地主任。主要从事中药资源与本草考古研究,先后主持国家重点研发计划项目1项、国家重点研发计划课题1项、国家自然科学基金6项。

黄璐琦,中国工程院院士,中国中医科学院院长。从事中药资源学、分子生药学、本草考古研究。2018年,提出本草学与考古学的交叉新领域——本草考古。2019年发现迄今最早的中药辅料炮制品,获中国十大医学科技新闻。

课题组招收中药学、植物学、生物学、化学等相关领域申请-考核制博士研究生和科研助理,有意向者请将个人简历及相关资料发送至hspeng@126.com(邮件标题为“博士招生+本人姓名”),欢迎提前联系交流。